- Mais de 56 Maracans lotados: um marco para o turismo brasileiro

- Desvende os segredos do turismo em destinos do serto brasileiro

- Turismo impulsiona mercado de trabalho no primeiro trimestre de 2025

- Temporada de observao de Baleias tem incio no litoral Brasileiro

- Turismo internacional: Receita ultraa exportaes de produtos tradicionais

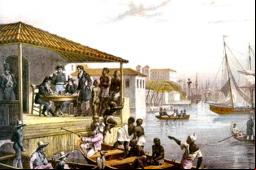

Chegada dos Negros 261z2u

|

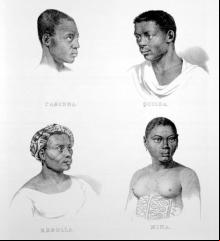

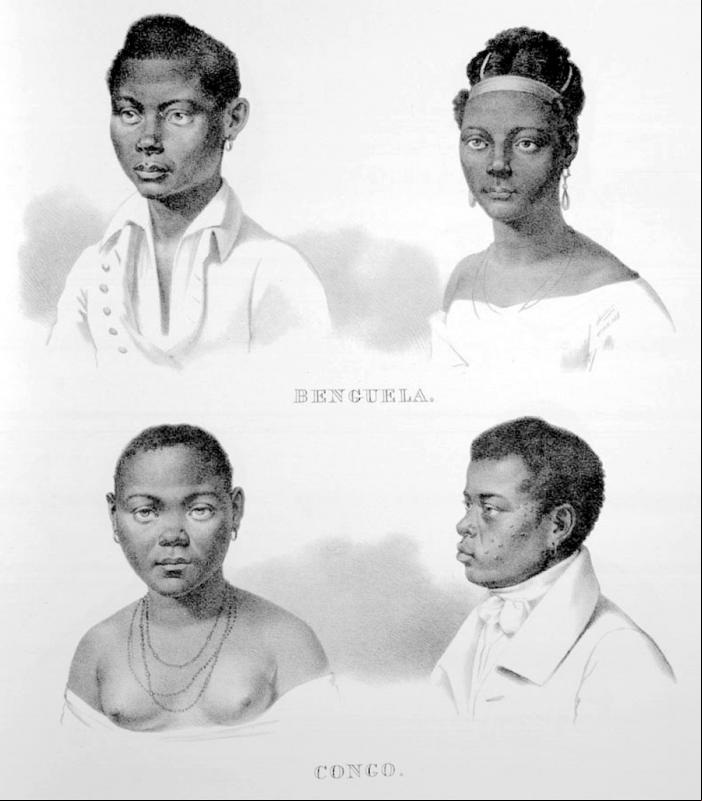

| Escravos de Benguela e Congo - Foto: Domnio Pblico |

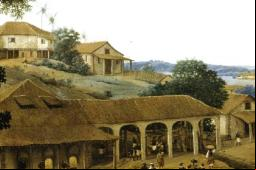

Trazido como imigrante forado e, mais do que isto, como escravo, o negro africano e os seus descendentes contriburam com todos aqueles ingredientes que dinamizaram o trabalho durante quase quatro sculos de escravido. Em todas as reas da Bahia e do Brasil eles construram a nossa economia em desenvolvimento, mas, por outro lado, foram sumariamente excludos da diviso dessa riqueza. k4p4y

Esta histria comea com a chegada das primeiras levas de escravos vindos da frica. Isto se d por volta de 1549, quando o primeiro contingente desembarcado em So Vicente. D. Joo III concedeu autorizao a fim de que cada colono importasse at 120 africanos para as suas propriedades. Muitos desses colonos, no entanto, protestaram contra o limite estabelecido pelo rei, pois desejavam importar um nmero bem superior. Por outro lado, alguns historiadores acham que bem antes dessa data j haviam entrado negros no Brasil. Afirmam mesmo que na nau Bretoa, para aqui enviada em 1511 por Fernando de Noronha, j se encontravam negros no seu bordo.

A consolidao da economia colonial intensificou o trfico de africanos para o Brasil, especialmente para o Nordeste, onde um tipo de agroindstria se concentrou e floresceu com o cultivo da cana-de-acar. Em 1586, na Colnia, as estimativas davam uma populao de cerca de 57.000 habitantes – e deste total 25.000 eram brancos, 18.000 ndios e 14.000 negros. Em 1798, segundo o clculo de Santa Apolnia, para uma populao de 3.250.000 habitantes, havia um total de 1.582.000 escravos, dos quais 221.000 pardos e 1.361.000 negros, sem contarmos os negros libertos, que ascendiam a 406.000. Prosseguindo a chegada de africanos, aumentava o seu peso demogrfico no total da populao brasileira.

Para o binio 1817-1818, as estimativas de Veloso de Oliveira davam, para um total de 3.817.000 habitantes, a cifra de 1.930.000 escravos, dos quais 202.000 pardos e 1.361.000 negros. Havia, tambm, uma populao de negros e pardos livres que chegava a 585.000. No sculo XVIII, o qual, segundo o historiador Pandi Calgeras, foi o de maior importao de africanos, a mdia teria chegado a 55.000 , entrados anualmente. Essa massa populacional negro-africana, embora concentrando-se especialmente na regio nordestina, principalmente na bahia, se espraiar, em maior ou menor quantidade, por todo o territrio nacional.

Embora no tenhamos possibilidades de estabelecer o nmero exato de africanos importados pelo trfico, podemos fazer vrias estimativas. Elas variam muito e h sempre uma tendncia de se diminuir esse nmero, em parte por falta de estatsticas e tambm porque muitos historiadores procuram branquear a nossa populao. Essas discusses sobre o nmero de africanos entrados no Brasil se reacenderam quando se procurou quantificar essa populao escrava, e posteriormente a afro-brasileira, para com isto estabelecer-se o padro do que se poderia chamar de homem brasileiro. A apurao da nossa realidade tnica excluiria o branco como representativo do nosso homem. Da se procurar subestimar o negro no ado e a sua significao atual.

A sua procedncia

A questo da procedncia dos africanos para o Brasil tornou-se bastante complexa, principalmente no tocante aos povos e etnias que forneceram os maiores contingentes de escravos. A complexidade decorre da mentalidade colonialista dos portugueses que, no considerando o negro um ser humano, pouca importncia davam a assinalar de maneira precisa, nos seus registros e documentos, as diversas culturas, lnguas e grupos tnicos dos africanos capturados. Ao contrrio, estendiam a povos radicalmente distintos um mesmo nome, ou generalizaes completamente sem fundamento. Atualmente a antropologia tem revisto muito do que se escreveu sobre as origens culturais da massa escrava, no comeo deste sculo, restando ainda muitos pontos a esclarecer.

A tradio historiogrfica rene, a grosso modo, os negros em dois grandes grupos tnicos: os bantos (ou bantus), da frica equatorial e tropical, da regio do golfo da Guin, Congo e Angola, planaltos da frica oriental e costa sul-oriental; e os sudaneses, predominantes na frica ocidental, Sudo egpcio e na costa setentrional do golfo da Guin. No h nenhuma prova definitiva da predominncia de um desses grupos na composio dos negros vindos para o Brasil, embora se afirme normalmente que a maioria era de bantos. Entretanto, as tradies culturais de alguns grupos sudaneses, como os iorubas da Nigria, so amplamente predominantes nas heranas africanas da cultura brasileira.

Nina Rodrigues percebeu pela primeira vez a predominncia sudanesa na Bahia, no que foi confirmado por Artur Ramos. Este destacou no grande grupo a predominncia dos iorubas, tambm chamados nags (embora esse nome seja normalmente estendido a outras etnias) da Nigria, dos gegs (ewes) do Daom, dos minas da costa norte-guineana, alm dos tapas, bornus e galinhas; identificou a presena importante dos haus do noroeste da Nigria, de influncia muulmana, a qual marcou tambm os fulas (mais claros, de origem berbere-etipica) e os mals (ou mandingas, de tradio guerreira, considerados altivos e perigosos pelos lusos, que lhes atribuam feitiarias).

Entre os sudaneses originrios da costa da Guin, amplamente predominantes como vimos, a presena comum da lngua pertencente ao grupo lingstico ioruba talvez explique a predominncia dos elementos dessa cultura em nosso candombl e nas influncias negras de nossa linguagem.

Havia sudaneses em outros pontos do Brasil, mas talvez houvesse uma predominncia banto no centro-sul e no norte. Artur Ramos indica como pontos iniciais de entrada das vrias naes bantos os mercados de escravos de Pernambuco (extensivos a Alagoas), Rio de Janeiro (servindo a Minas e So Paulo) e Marano. Entre os povos desse grupo, os mais importantes no Brasil foram os cabindas do Congo, os banguelas de Angola, junto com muxcongos e rebolos, e os negros de Moambique que Spix e Martius chamaram de macuas e angicos. A intensificao do trfico de escravos para o Brasil no sculo XVIII, em funo da minerao, multiplicou a presena de grupos originrios da Costa da Mina e de Angola; no sculo XIX, at 1850, entrou tambm um nmero considervel de bantos da costa de Moambique.

Do ponto de vista cultural, a influncia dominante da cultura ioruba explica-se tambm pela sua predominncia j na prpria frica, na regio do golfo da Guin, estendendo-se segundo dison Carneiro at o interior do Sudo. Sua civilizao mais adiantada surpreendeu os primeiros europeus, pelos trabalhos em bronze que faziam no reino do Benim. 'A religio, a organizao poltica e os costumes sociais de Ioruba davam o modelo a uma vasta zona. Os negros de Ioruba eram principalmente agricultores, mas os seus teceles, os seus ferreiros, os seus artistas em cobre, ouro e madeira j gozavam de merecida reputao de excelncia.

No havia abundncia de animais de caa, mas a pesca, nos rios, nos lagos e no mar, rendia muito. Criavam-se animais de subsistncia - cabras, carneiros, porcos, patos, galinhas e pombos. O cavalo era conhecido havia muitos sculos, devido ao contato com os rabes; o fundador do reino de Ioruba representava-se, nos mitos, montado num corcel.' Vrios dos deuses africanos cultuados no Brasil so procedentes de algumas de suas brilhantes cidades, como Oi. Os nomes de alguns de seus reinos, como Ala Ktu e ljex, continuam como designativos de ritos de candombl.

Quanto aos bantos de Angola, tinham uma agricultura mais primitiva, praticada pelas mulheres, enquanto os homens criavam gado. Diferentemente dos iorubas e outros sudaneses, que usavam tecidos de pano, os negros das margens do Zambeze e das elevaes de Benguela vestiam-se de cascas de rvores (como o fariam no quilombo de Palmares); mais para o sudoeste, porm, usavam vestimentas de couro, possuindo hbitos de caadores e armas de ferro.

Crditos:

Editora tica S.A., 1992

Histria do Negro Brasileiro

Clvis Moura - So Paulo:

- Baia de Todos os Santos

- Caminhos do Jiquiri

- Caminhos do Oeste

- Caminhos do Serto

- Chapada Diamantina

- Costa das Baleias

- Costa do Cacau

- Costa do Dend

- Costa do Descobrimento

- Costa dos Coqueiros

- Lagos e Cnions So Francisco

- Vale do So Francisco